Segundo Artigo: Schopenhauer

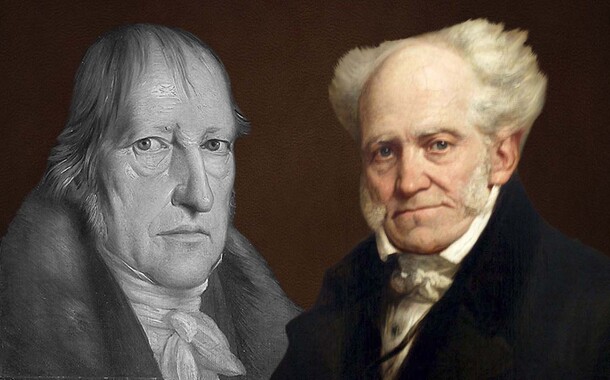

O nome de Schopenhauer é mais conhecido ao leitor genérico desta época do que o nome de qualquer outro metafísico continental moderno desde Kant. O notório herético tem a recompensa dessa perigosa reputação, um fato que dá a qualquer expositor do grande pessimista razão para temer e regozijar-se: para regozijar-se, porque seu herói já é bem conhecido, e é geralmente lembrado com interesse; para temer, porque a perigosa reputação é em parte fundada em sérios mal entendidos sobre a posição e a significância de Schopenhauer. De fato, como veremos, o pessimismo do nosso autor é apenas outra manifestação do mesmo insight sobre a Lógica da Paixão que descobrimos no centro da doutrina hegeliana. É verdade que o famoso Mundo de Vontade de Schopenhauer, o poder cego que, segundo ele, incorpora a si mesmo no nosso universo, aparece, na sua perspectiva, primeiro como algo que possui paixão sem lógica. Mas esta primeira visão do Mundo de Vontade logo torna-se inadequada. Enquanto avançamos no seu estudo, vemos aquele capricho do terrível Princípio envolver uma espécie de racionalidade secundária, uma lógica fatal e sombria, e também profundamente paradoxal, ainda que verdadeiramente racional. O mundo de Schopenhauer é, na verdade, trágico quase no mesmo sentido em que o é o mundo de Hegel. Só que, para Schopenhauer, a tragédia é desesperadora, cega, profana; para Hegel é a divina tragédia do mui tentado Logos, cuja alegria supera todas as angústias deste mundo. Fosse esta diferença entre os nossos pensadores apenas de opinião pessoal e especulativa, teria pouca significância; mas, como veremos, ela envolve um dos problemas mais verdadeiramente fundamentais da vida moderna, um problema que encontramos em cada passo da nossa literatura e das nossas controvérsias éticas, e isto nos ajudará a enxergar o grande valor que há no estudo atencioso deste contraste. Primeiro, portanto, apresentaremos algo do homem Schopenhauer; depois apreciaremos sua doutrina.

I.

Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 e provavelmente descendeu, por parte de pai, de uma família holandesa. Foi filho de um abastado mercador de Danzig. Sua mãe, a outrora célebre Johanna Schopenhauer, novelista brilhante, e em seus últimos anos anfitriã ambiciosa dos círculos literários de Weimar, casou-se, como ela mui francamente nos conta, não por amor, mas por posição. Em ambos os lados a ancestralidade de Schopenhauer foi de certo modo onerada, como deveríamos dizer, no que diz respeito aos nervos, embora esta característica seja decididamente mais marcante no lado do pai. Nos seus últimos anos, a avó paterna do filósofo foi declarada demente; do mesmo lado, um dos tios era idiota, e o outro dava-se a excessos do tipo neurótico. O pai de Schopenhauer, um atarefado homem de inteligência peculiar, diversificado e bem sucedido, também sofreu, ao fim de sua vida, do problema familiar. Aos cinquenta e oito anos de idade ele mostrou sintomas ocasionais, mas agudos, de uma forma exaltada de disfunção: perdeu a memória de pessoas bem conhecidas e logo morreu sob circunstâncias misteriosas, que fortemente indicavam um suicídio demencial. Pessoalmente, Johanna Schopenhauer livrou-se de deficiências nervosas notáveis, embora crueldade seja reconhecida como uma. O próprio filósofo, como bem se sabe, viveu com excelente saúde geral até pouco depois dos setenta, morrendo em 1860 de causa aparentemente não relacionada a dificuldades nervosas. Ainda assim, especialmente na juventude, atormentava-o seu fardo hereditário, o suficiente para nos permitir associar, em certa medida, seu pessimismo a seu temperamento. Muitos sintomas neurastênicos em formas esporádicas, mas bem definidas, foram reportados — terrores noturnos de um conhecido tipo patológico, depressões sem causa, um temor persistente de infortúnios possíveis, um humor queixoso, doentio e frequentemente insuportável com crises concomitantes de temperamento violento. Uma problemática e vagarosa surdez, similar àquela que manifestou-se em seu pai, é referida à mesma causa. Contra estas coisas ergueu-se sempre uma fina constituição geral e um estilo de vida excessivamente cauteloso. A questão sugerida por todos esses fatos, a famosa questão sobre o pessimismo de Schopenhauer, — se nasceu de uma morbidez do temperamento, se era mero Stimmungspessimismus — não possui resposta fácil como fazem parecer alguns de seus críticos. De fato, o homem era inquestionavelmente incapaz de manter uma visão alegre da vida — foi um marginal de nascença, condenado ao retiro e à solidão. Não há dúvidas, também, de que ele era mesquinho nas menores relações da vida, vaidoso, incompreensível e amargo. Mas muitos homens inteligentes carregaram todos esses fardos sem conseguir ver a tragédia da vida tão profunda e sabiamente quanto Schopenhauer. Ele teria dito do seu próprio temperamento infeliz o mesmo que uma vez disse dos crimes da carreira de Napoleão: que melhor do que outras, algumas condições manifestam o mal latente do egoísmo humano, os perigos da Vontade incansável semelhante em todos nós, mas elas, portanto, não criam o mal latente. Em qualquer caso, será pouco afirmar de maneira rasa contra o pessimismo de Schopenhauer que, enquanto todo pessimismo é mera mesquinhez, todo otimismo é prima facie elevação de espírito. Otimistas também podem ser egoístas, senão intoleráveis. Disponho-me a dizer, em questão de simples julgamento histórico, que sem dúvidas o fardo nervoso de Schopenhauer abriu seus olhos àquele aspecto particular da vida que ele pensou ser tão trágico; ao mesmo tempo, o fardo nos tem pouca utilidade quando tentamos descobrir a significância última da sua visão — uma visão que, para mim, é tão profunda quanto foi parcial.

O psicólogo italiano, Lombroso, em sua famosa obra sobre as relações entre genialidade e insanidade, faz uso, é claro, de Schopenhauer em seu catálogo de gênios patológicos. O único valor que as observações de Lombroso possui, na presente condição caótica do nosso conhecimento sobre o assunto, é o de lembrar que não podemos descartar a doutrina ou a posição intelectual de um homem com base na quantidade de tendências mórbidas que ele possui. Gênios frequentemente, mas não sempre, possuem um pano de fundo de tipo patológico; por outro lado, os nervosamente onerados, gênios ou não, realizam uma grande parte do pensamento e do trabalho do mundo, e talvez sejam, em razão da profundidade das suas experiências nervosas, de todos, os mais sábios. Especialmente interessante, entretanto, no caso de Schopenhauer, é a contrastante relação entre a rabugice do seu temperamento privado e a calma e clareza do seu estilo literário. Para um homem assim, o trabalho intelectual é um santo alívio contra as tempestades das triviais, mas violentas, emoções. Seu pensamento reflexivo se destaca, por assim dizer, de um lado, e examina com uma liberdade melancólica a própria vida de cuidado e escravidão. Seu pensamento se compraz naquele maravilhoso ofício pelo qual a paixão foi superada. Toda a extensão da sua reflexão, portanto, é uma autocrítica negativa, uma espécie de reductio ad absurdum do tempestuoso homem natural. Ela não incorpora a rabugice desse homem natural, mas despreza a leviandade da sua ignorância. Como disse o próprio Schopenhauer: “já que toda dor, porque é uma mortificação, um chamado para a resignação, tem em si a possibilidade de tornar alguém santo, então grandes sofrimentos, tristezas profundas, suscitam-nos uma certa reverência ao sofredor. Mas o sofredor só é completamente venerável quando, enxergando a própria vida como uma corrente de sofrimentos, não se detém no encadeamento de circunstâncias que trouxeram dor apenas para a sua vida; ... pois ele ainda buscaria a vida, mas sob outras condições. Ele só é verdadeiramente venerável quando move seu olhar do pequenino para o universal; quando torna-se, por assim dizer, um gênio de visão ética; quando ele enxerga mil casos em um, de forma que a vida, vista como um todo ... o move à resignação. ... Um caráter realmente nobre,” prossegue Schopenhauer, “sempre tem, para nós, um certo toque de melancolia — uma melancolia que é tudo menos rabugice contínua frente às irritações da vida diária (pois esta rabugice é um traço ignóbil, e desperta suspeitas de maliciosidade); é uma melancolia que nasce de um vislumbre da futilidade de todas as alegrias, e da tristeza de todo o viver, não só de uma fortuna particular.” Logo, como vemos, a filosofia de Schopenhauer não se funda num tipo de soma dos julgamentos maliciosos da sua rabugice natural, mas é a expressão de uma investigação calma e relativamente externa, que também confessa a completude do seu temperamento. Isto é o que está expresso na lucidez do seu estilo, e o que torna permanente o valor da sua visão. A forte oposição entre Vontade e Contemplação é uma das características dominantes da sua doutrina.

Quanto ao seu estilo em si, foi sugestivo para o famoso comentário de Jean Paul sobre a primeira edição do Welt als Wille um Vorstellung: “Um livro de genialidade filosófica, ousado, diversificado, repleto de talento e profundidade, — mas de uma profundidade muitas vezes desesperadora e abismal, semelhante àquele melancólico lago da Noruega, em cujas águas profundas, abaixo das íngremes paredes rochosas, ninguém vê o sol, mas vê as estrelas refletidas; e onde nenhum pássaro e nenhuma onda jamais ultrapassa a superfície.” Precisamente esta calma da inteligência de Schopenhauer é a característica da sua escrita; e nenhum conhecedor do tipo altamente intelectual e reflexivo dos nervosamente onerados deixará de compreender o significado do contraste entre a rabugice do homem, que o tortura, e seu pensamento, onde ele encontra descanso. Espíritos mais alegres talvez pensem e desejem no mesmo instante, talvez reflitam com vigorosa vitalidade e trabalhem com aguçada reflexão. Mas para homens do tipo de Schopenhauer, há um contraste profundo entre suas vidas contemplativa e passional; precisamente o mesmo contraste que os místico ascetas — com os quais, como Spinoza, o filósofo Schopenhauer tinha muitas coisas em comum — sempre gostaram de preservar e exagerar. Você se deixa levar pela paixão? Então, como eles diriam, você pode ser inteligente, bem informado, engenhoso; em resumo, como diriam todos os místicos ascetas, você pode ser tão esperto quanto é mundano; mas apesar de tudo isto você será essencialmente ignorante, irrefletido, irracional. Você alcança a verdadeira iluminação, ainda que por um momento? Então você se afasta da paixão; o turbilhão se retira e você permanece imperturbado; seu pensamento, para usar uma velha comparação, uma das favoritas de Schopenhauer, perfura a paixão como os raios de sol perfuram o vento. Você enxerga tudo, mas permanece imóvel.

Esse misticismo é essencialmente pessimista: encontramo-lo mesmo em Spinoza e na Imitação de Cristo. Só que, na Imitação, a contemplação conta com a glória de Deus para superar a tempestade de sensações e futilidades. Uma fórmula para Schopenhauer é a de que seu pessimismo é simplesmente a doutrina da Imitação com a glória de Deus omitida. Mas como a glória de Deus é descrita pela Imitação em termos puramente abstratos, místicos e essencialmente irreais, vê-se imediatamente que a estrada que parte do místico medieval e chega em Schopenhauer não é tão longa como alguns imaginam. “Vi em meu sonho”, conta Bunyan, ao final do seu O Peregrino, quando os anjos carregam a pobre Ignorância para a cova, — “Vi em meu sonho que em direção à cova abismal havia um caminho, saído não apenas do Céu, mas também da Cidade da Destruição”. Ora, foi a missão de Schopenhauer explorar este caminho altamente interessante com considerável habilidade especulativa. O místico que abandona o mundo por conta da sua futilidade encontra conforto em um sonho com algo chamado Perfeição divina, — algo puro, abstrato, extramundano. Ele chega ao “aquilo que é”, e apreende, como Tennyson na famosa visão noturna sobre a relva, no In Memoriam, “a profunda pulsação do mundo.” Ocorre que, pouco a pouco, chega a manhã. O místico deve acordar; sua visão deve sumir, “atingida pela dúvida”. Tennyson parece ter suportado o despertar melhor que outros. Mas, em termos gerais, o pessimista do tipo de Schopenhauer é simplesmente o místico do tipo da Imitação, no momento em que ele desperta da falsa glória dessa intoxicação religiosa.

Os eventos da vida do nosso herói podem ser brevemente expostos. Seu pai o levou ou enviou a longas viagens durante a infância, fê-lo bem familiarizado ao francês e ao inglês, e insistiu que o filho deveria sem demora aprender o negócio mercantil e treinar para ser um ocupado, inteligente e diversificado homem do mundo. Escolas e universidades não faziam parte dos planos paternos. O menino também passou tempo considerável na propriedade rural do pai, amava a natureza, mas sempre foi uma criança tímida. Enquanto a juventude amadurecia, o mau-humor o atormentava; agora ele começava a mostrar um desvio para a metafísica. A morte de seu pai, em 1805, o deixou livre para seguir os próprios planos. Ele abandonou a odiada casa de contabilidade onde começou a trabalhar e passou a estudar para a universidade; fazia rápidos progressos no latim, brigava com seus familiares mais velhos, e escrevia cartas retoricamente sombrias para sua mãe, que agora já havia entrado na sua carreira em Weimar. O pessimismo nato do filho ainda estava longe, é claro, da tardia formulação filosófica, mas ele já percebia que um dos maiores males do mundo é a sua mudança perpétua, que condena todos os humores e interesses ideais à mudança e à derrota. “Tudo”, ele escreve à mãe, “é levado pela corrente do tempo. Os minutos, os inúmeros átomos de pequenez nos quais toda ação se dissolve, são os vermes que roem tudo o que é grande e nobre, para destruí-los.” Sua mãe achou este tipo de coisa tediosa e especialmente incompatível com o sucesso social do filho como uma presença ocasional na sua casa em Weimar. As mais brilhantes companhias frequentavam o lugar, com Goethe à frente. Uma juventude de vinte e poucos não poderia somar graça a tal cena se não pudesse falar de nada mais que vermes e tempo. Ela o endereçou uma carta sincera, como uma mulher que tinha tanto charme quanto claras ideias: “quando envelheceres, caro Arthur, e vires as coisas mais claramente, talvez possamos concordar. Até lá, veremos que as nossas milhares de pequenas querelas não buscam o amor de nossos corações. Para este fim, devemos nos afastar. Tu tens teus alojamentos. Quanto à minha casa, a qualquer tempo que vieres tu serás um convidado, e serás bem-vindo, é claro; mas não deverás interferir. Não posso suportar objeções. Aos dias em que recebo poderás jantar comigo, contanto que te abstenhas das tuas dolorosas disputas, que me fazem raiva, também, e de todas as tuas lamentações sobre o mundo estúpido e os sofrimentos da humanidade; pois tudo isso sempre me leva a noites ruins e sonhos terríveis, e eu gosto de um sono tranquilo.”

Em 1809 Schopenhauer começou seus estudos universitários, em Göttingen, onde devotou-se a Kant e Platão, e rapidamente adquiriu o tipo de erudição que ele preservou até o fim, — uma erudição vasta ao invés de técnica; o aprendizado de alguém que vê rapidamente ao invés de estudar exaustivamente, que lembra ao invés de sistematizar, que prefere trabalhos múltiplos ao invés de completude profissional. Ele sempre foi um leitor maravilhoso, de vasta simpatia literária, especialmente apaixonado pelos satiristas, místicos e intensos observadores de todas as épocas. Do processo das ciências exatas ele tinha pouca compreensão; para os fenômenos naturais de um tipo sugestivo seus olhos estavam sempre bem abertos; ele almejava capturar a incansável Vontade do Mundo no ato da sua luta e sofrimento. Ele amava livros de viagens, histórias enérgicas, esboços históricos bem escritos, dramas trágicos e satíricos e livros de história natural com boas descrições. Quanto à natureza, ele realmente gostava de observar as flores, e, à própria maneira, ele amava apaixonadamente os animais. Eles mostram a Vontade nua, em toda a sua ingênua crueldade, culpa e inocência.

Toda literatura edificante, exceto as de tipo puramente místico, esquemas sistemáticos de pensamento construtivo, toda poesia meramente sentimental, e acima de tudo a poesia moralizante, como o Don Carlos de Schiller, ele amargamente desprezava. Essas coisas, para ele, pareciam pairar sobre a vida. Ele queria contemplar o anseio da vida em si mesmo. Seus julgamentos críticos e históricos eram profundos e, no entanto, indóceis. Ele estava outra vez à procura de tipos, não de conexões. Ele tinha, para um homem tão erudito, um olhar ruim para detectar teorias fantásticas e não acadêmicas, e frequentemente as aceitava quando elas se podiam relacionar a tópicos que fugiam ao seu controle imediato. Seu senso literário era, apesar de tudo, sua melhor salvaguarda no conhecimento. Aqui sua fina inteligência contemplativa o guiava. Ele não cometeria erros graves em questões puramente linguísticas; mas onde seu gosto e instinto para a imediata vida interior das coisas e das pessoas era incapaz de guiá-lo, ele frequentemente andava no escuro. Para tudo o que se refere ao conhecimento seu julgamento permanece, portanto, em grande medida aquele do homem sensível do mundo. Seu senso de humor era dos mais afiados. A Vontade é tão cômica em suas irracionalidades quanto é profunda em sua inquietação. Uma característica marcante do seu estilo, a saber, sua habilidade com metáforas e outras formas de comparação, deve-se à vasta leitura. A este respeito ele rivalizava aqueles maravilhosos mestres de comparação, os metafísicos hindus, que ele conheceu por traduções, e a quem muito admirava. Devo mencionar mais um traço que impregnou seus estudos e toda a sua visão da vida. Ele era um intenso admirador do temperamento inglês, assim como um intenso desafeto de muitas instituições inglesas. Não, certamente, o inglês filisteu, mas o homem inglês do mundo o atraía por conta daquela clareza de ideias e daquela liberdade das desilusões sistemáticas tão características de um tolo. Para somar tudo em uma palavra, a máxima de toda a sua vida como estudante era ver e recordar as lutas e anseios da Vontade onde quer que aparecessem.

Esta espécie de estudo coube muito bem à preparação de Schopenhauer para a vida acadêmica. Em 1813 ele imprimiu sua dissertação para o grau de doutor, sobre a Quádrupla Raiz do Princípio da Razão Suficiente. É seu livro mais técnico, com a menor presença do seu gênio. Em 1818 foi publicada a primeira edição do seu Welt als Wille und Vorstellung. Em 1820 ele começou a trabalhar como Privat-Docent na Universidade de Berlim, e não demorou para falhar completamente como acadêmico, o suficiente para desencorajá-lo a realizar qualquer outro esforço de continuar nessa posição. Amargurado pela indiferença com que seus livros e suas tentativas como professor foram recebidos, ele gradualmente adquiriu aquele ódio intenso por todos os professores de filosofia e por todo o movimento especulativo pós-kantiano na Alemanha, que ele expressou mais de uma vez de forma furiosa, e que desencaminhou completamente as suas relações históricas. Depois de 1831 ele retirou-se em Frankfurt sobre o Meno, e viveu da sua pequena fortuna até o fim da vida. Como ele lentamente veio a ser conhecido do público, apesar da indiferença com que os círculos acadêmicos o tratavam; como em idade avançada ele esteve rodeado de um bem-vindo círculo de aduladores; como jovens russos costumavam vir e observar o sábio; como ele amava a atenção de todas essas pessoas, e ainda mais a compreensão inteligente de dois ou três discípulos fiéis, mas acima de tudo seu jantar e seu cão; como ele morreu repentinamente, quando estava sozinho, — não foram todas essas coisas o que se escreveu nos livros modernos de mexericos literários? Não preciso me demorar mais nisso. Nem preciso repetir como Schopenhauer teve de morrer para adquirir fama. Até hoje seu nome é, em todo lugar, um símbolo de tudo o que é sombrio, e profundo, e triste, e perigoso para a filosofia da nossa época. Dos menores incidentes da sua vida, das suas querelas, das suas uma ou duas explosões de temperamento que o levaram a escândalos públicos, das suas outras inúmeras excentricidades, não tenho tempo para falar.

II.

O trabalho central de Schopenhauer, Die Welt als Willei und Vorstellung, é em forma o mais artístico tratado filosófico em existência, com exceção da República de Platão. Em sua primeira edição, foi dividido em quatro livros. Uma edição mais tardia adicionou, num segundo volume, comentários sobre todos os quatro. Desses livros, o primeiro sumariza a base kantiana da doutrina de Schopenhauer. O mundo é, em primeiro lugar, para cada um de nós, apenas a nossa Vorstellung, nossa Ideia. Está lá porque e enquanto o vemos. Consiste no seu detalhamento de fatos da experiência. Estes, no entanto, são, para a nossa consciência, sempre fatos interpretados, vistos na forma sensível de espaço e tempo, e, nessas formas, percebidos através e por virtude da nossa forma universal de compreensão, a saber, o princípio de Causalidade. Quando experimento qualquer coisa, busco inevitavelmente para a experiência uma causa no tempo e no espaço. Quando encontro esta causa, localizo a experiência como um evento que manifesta alguma mudança em alguma coisa existente no tempo e no espaço. Mas essas formas de espaço e tempo, assim como esse princípio de Causalidade, são todas simples ideias formais em mim. A grande contribuição de Kant está, na verdade, na sua prova da subjetividade, a natureza puramente mental, dessas formas. Os mundos de espaço e tempo, com tudo o que contêm, existem para o Sujeito cognoscente. Não há Sujeito sem um Objeto, e não há Objeto sem um Sujeito. Só conheço enquanto há um mundo para ser conhecido; e o mundo ali está apenas enquanto posso conhecê-lo. Em vão, ademais, buscaríamos qualquer Coisa que, em si mesma, fosse realmente exterior a nós como Causa das nossas experiências. Pois Causa é apenas uma ideia minha, útil e válida para os eventos do mundo das aparências, mas totalmente inaplicável para qualquer outra coisa. Na experiência a lei de causalidade é absoluta, porque este é meu jeito de pensar a experiência e de perceber as coisas sensíveis localizadas. Mas, além da experiência, que validade, que aplicação, poderíamos dar ao princípio de causalidade? Nenhuma. Para as minhas próprias experiências não há causa a ser buscada além da minha verdadeira natureza.

Mas o que é esta minha natureza? O segundo livro responde à questão. Minha natureza, observe, é algo muito rico. Ela não causa, de fato, as minhas experiências, em qualquer sentido próprio; pois causa significa apenas um evento que no tempo ou no espaço leva à ocorrência de outro evento. E não há nada que no tempo ou no espaço faça ocorrer a minha própria natureza, profunda, fora do tempo e do espaço. Como fenômeno no tempo, meu corpo pode mover-se e morrer, conforme a determinação de outros eventos. Mas minha natureza mais profunda é tão superior ao tempo e ao espaço que, como acabamos de mostrar, espaço e tempo estão, na verdade, em mim, enquanto são formas minhas de ver e conhecer. Logo, minha verdadeira natureza não causa nem é causada; mas, como agora se vê, em verdade é, compreende, incorpora-se em, todo meu mundo fenomênico. Assim fica claro quão rica deve ser minha verdadeira natureza em suas implicações. Sim, em um sentido mais profundo, você também, enquanto realmente existe, deve ter a mesma natureza profunda que eu tenho. Apenas no espaço e no tempo parecemos seres separados. O espaço e o tempo formam, como diz Schopenhauer, o princípio divisório das coisas. De um modo ilusório, eles parecem nos distinguir uns dos outros. Mas abstraído do espaço e tempo, com todas as suas multifacetadas e ilusórias distinções de lugares e momentos, o mundo real colapsa em uma imanente Natureza das Coisas. Já que a minha própria natureza profunda é aquela que cria a forma do tempo do mundo aparente, segue-se que, em um sentido essencial e profundo, eu sou um com tudo o que um dia foi ou que um dia será, milhões de anos no passado ou no futuro. E quanto ao espaço, não há estrela suficientemente remota, mas a mesma natureza essencial das coisas que se manifesta na estrela e no meu próprio corpo. Espaço e tempo são, como declararam os hindus, o véu de Maya, ou Ilusão, que encobre e oculta realidade das coisas, de forma que, em virtude dessa ilusão, o mundo parece diversificado, quando é apenas um.

Para responder, portanto, à questão — o que é a natureza das coisas? — devo apenas descobrir o que, além dos meus sentidos e do meu pensamento, é a minha essência mais profunda. Dela eu tenho uma direta, indescritível, mas inquestionável noção. Toda a minha vida interior é essencialmente minha Vontade. Eu anseio, desejo, me movo, ajo, sinto, me esforço, lamento, afirmo a mim mesmo. O nome comum de tudo isso é minha Vontade. Por Vontade, Schopenhauer não quer dizer apenas a forma mais alta da minha escolha consciente, como fazem algumas pessoas. Ele quer significar toda a minha natureza ativa, a parte desejosa, ansiosa, autoafirmativa. Isto, em verdade, como até mesmo os idealistas românticos sentiram, é mais profundo que o meu intelecto, está na base de toda a minha visão e conhecimento. Por que vejo e reconheço o mundo no espaço e no tempo? Por que acredito em matéria, ou reconheço a existência dos meus companheiros, ou exercito a minha razão? Não é tudo isto apenas o modo como me comporto? Em vão, no entanto, busco, como os idealistas do tipo de Fichte muitas vezes buscaram, uma razão última pela qual eu deveria ter esta espécie de comportamento. Isto é simplesmente um fato. Mais profundo que a razão é o capricho inexplicável da vida interior. Queremos existir; ansiamos por conhecer; fazemos nosso mundo apenas porque nos esforçamos para adentrar o ser. Toda a nossa vida é uma atividade tão última e inexplicável quanto o nosso jeito de amar e odiar. Então eu sou; esta é a minha natureza, — esforço, anseio, vontade. E eu não posso descansar durante este esforço. Minha vida é uma ânsia por estar em outro lugar na vida que não este onde estou.

Aqui, então, está a solução do nosso mistério, até onde ele pode ser solucionado. O mundo é a Vontade. No tempo e no espaço vejo apenas o comportamento dos fenômenos. Nunca atinjo as coisas em si. Mas eu, na minha atemporal e “a-espacial” natureza interior, no próprio centro, no próprio germe do meu ser, não sou mera sucessão externa de fenômenos. Eu sou uma Vontade — uma Vontade que não está lá em razão de outra coisa, mas que existe apenas porque deseja existir. Esta é a verdadeira coisa-em-si. O mundo inteiro, devido à absoluta ilusão de tempo e espaço, colapsou em uma única e última natureza de coisas. Esta natureza, imediatamente experimentada na vida interior, é a Vontade. Esta Vontade, então, é tão rica que precisa de todo o mundo de aparências para expressar o seu capricho. Olhe para todo o mundo, na sua infinita complicação de criaturas vivas e processos materiais. Estas coisas, de fato, estão suficientemente longe do seu corpo. Visto no tempo e no espaço, você é um simples fragmento no perpétuo mundo de fenômenos, uma pequena gota no oceano, um nó em uma corrente infinita. Mas olhe para o mundo de outra forma. Em sua vida e verdade íntimas ele deve ser um, já que espaço e tempo são meras formas nas quais o interesse do observador se satisfaz quando se expressa. Olhe para todas as coisas, portanto, e poderá ser dito de você, como, mais uma vez, os hindus adoravam dizer, “a vida de todas essas coisas, — Tu és Isto.”

O próprio Schopenhauer gostava de citar essa famosa frase da filosofia hindu para expressar o núcleo da própria doutrina. A novidade da sua filosofia era, ele sentia, a síntese feita entre o pensamento de Kant e a visão hindu. Mas com esta mesma visão ele essencialmente concordava. “A vida íntima das coisas é uma, e tu és esta vida.” Esta sentença expressa para ele a substância do pensamento verdadeiro sobre o mundo. Deixe-me, por esta razão, citar um ou dois parágrafos de um dos clássicos da filosofia hindu, os chamados Upanixades, muito lidos e amados por Schopenahuer, para ilustrar sua visão. Na passagem em questão, um professor é representado em uma conversa com seu pupilo, que é também seu filho.

“ ‘Traz-me’, diz o pai, ‘uma fruta daquela árvore.’ ‘Aqui está, ó Venerável Um.’ ‘Parte-a.’ ‘Está feito.’ ‘O que vês?’ ‘Vejo, ó Venerável Um, sementinhas.’ ‘Parte uma delas.’ ‘Está feito, Venerável Um.’ ‘O que vês?’ ‘Nada, Venerável Um.’ Então ele disse: ‘Esta coisa sutil que não vês, amado filho, desta coisa sutil [que é a vida] cresceu, em verdade, esta vigorosa árvore. Crê em mim, meu querido, o que esta sutil [substância] é, de cuja essência é todo o mundo, é a Realidade, é a Alma — Tu és Isto, ó Svetaketu.’ ”

“ ’Este punhado de sal, põe na [vasilha de] água e volta amanhã.’ Assim ele fez. Então falou [o professor]: ‘Traz-me aquele sal que ontem tu puseste na água.’ Ele procurou e não encontrou, pois o sal derreteu. ‘Prova esta parte da água. Que sabor ela tem?’ ‘Salgado.’ ‘Prova esta outra parte. Que sabor ela tem?’ ‘Salgado.’ Deixa a vasilha e senta-te aos meus pés.’ Assim fez, e disse, ‘[O sal] ainda está ali.’ Então falou o professor: ‘Vês o verdadeiro Existente não em corpos, embora ele esteja ali. O que esta fina substância é, de cuja essência é todo o mundo, esta é a Realidade, esta é a Alma — Tu és Isto, ó Svetaketu.’ “

“ ‘Assim como, ó meu amado, é um homem levado para longe da terra de Gandharis, com os olhos vendados, abandonado em região selvagem, — assim como ele vagueia para o leste ou para o oeste, para o sul ou para o norte, pois o levaram vendado, e o abandonaram vendado, mas depois de tirarem-lhe a venda dos olhos e dizerem: ‘Ali está a terra de Gandharis; vai,’ ele, perguntando o caminho de vila e vila, instruído e entendido, chega em casa, enfim, ao Gandharis, — também é o homem que no mundo encontrou um professor; pois ele sabe que ‘a este [mundo] eu pertenço apenas até ser libertado; então chegarei à minha casa’. O que esta sutil [substância] é, de cuja essência é todo o mundo, é a Realidade, é a Alma — Tu és Isto, ó Svetaketu.’ “

Este, como vimos, é o modo hindu de atingir a Substância. Também é o modo de Schopenhauer. Procure a substância interior, na sua própria natureza. Você não enxergará sem ela. É a vida da sua própria vida, a alma da sua própria alma. Quando você encontrá-la, chegará em casa, do confuso mundo das coisas sensíveis para o centro e essência do mundo, para a Realidade. Tu és Isto.

Como, para Schopenhauer, esta alma da sua alma é a caprichosa Vontade interior, não há razão para referir-se a ela como Deus ou Espírito; estas palavras implicam racionalidade e inteligência consciente. E a inteligência, cuja presença no mundo é apenas um dos caprichos dessa mesma Vontade, está sempre em forte contraste com a Vontade, que ela pode contemplar, mas jamais explicar. Entretanto, há vários estágios de contemplação, determinados em nós, indivíduos fenomênicos, conforme os variados tamanhos e poderes dos nossos cérebros puramente fenomênicos. Por que, afinal, existe uma inteligência, e por que ela é fenomenicamente associada a um cérebro, ninguém pode explicar. A Vontade, então, gosta de se expressar. Fim da história. No entanto, uma vez expressada, essa inteligência alcança sua mais alta perfeição naquele poder de contemplar todo o mundo da vontade com uma espécie de suprema e elevada calma, a qual, combinada a uma visão precisa da verdade da vontade, é característica do temperamento do artista produtivo. Arte é, a saber, a incorporação da essência da Vontade como a inteligência contemplativa a vê; e à arte Schopenhauer devota seu terceiro livro. A Vontade possui certos modos extremos de se expressar, certos estágios de auto-objetificação, como Schopenhauer os chama. Estes, até onde a contemplação pode apreendê-los, são os tipos últimos, as ideias platônicas, das coisas, todas infinitamente exemplificadas no espaço e no tempo por objetos individuais, mas como tipos eternos, imortais, que transcendem o tempo. Eles são as incorporações últimas de paixão, as formas eternas dos anseios que existem no nosso mundo. A arte apreende esses tipos e os apresenta. A arquitetura, por exemplo, retrata a cegas forças naturais, ou anseios, de peso e resistência. A arte é, portanto, a apreciação universal da essência da vontade do ponto de vista de um espectador contemplativo. Ela é desinteressada, retrata a paixão sem ser ela mesma vítima da paixão. De todas as artes, segundo Schopenhauer, a Música mais universalmente e da forma mais diversificada incorpora a própria essência da Vontade, a própria alma da paixão, o próprio coração dessa caprichosa, criadora de mundos e incompreensível natureza interior. Daí a música é em alguns sentidos a arte favorita de Schopenhauer. A Música nos mostra precisamente o que a Vontade é, — está eternamente movendo-se, esforçando-se, mudando, voando, debatendo-se, vagando, retornando a si mesma, e então recomeçando, — tudo sem sentido mais profundo do que apenas a Vida em toda a sua infinitude, seu movimento, seu voo prospectivo, seu conflito, sua plenitude de poder, ainda que isso signifique plenitude de angústia e sofrimento. A Música nunca descansa, nunca se contenta; repete seus conflitos e vagueações outra e outra vez; leva-os, de fato, a vigorosos clímax, mas é grande e forte jamais por virtude de ideias abstratas, mas pela força da Vontade que ela incorpora. Ouça esses lamentos e esses esforços, essa riqueza infinita de paixão que flui, essa inquietação infinita, e então reflita — Tu és Isto; este obstinado vigor, anseio, majestade e capricho.

De todas as teorias de Schopenhauer, com exceção do seu pessimismo, esta teoria da arte tornou-se a mais conhecida e influente. Como ele afirmou, ela era, de fato, evidentemente a noção, não do estudante sistemático de qualquer arte, mas do amador atento, de gênio e sensibilidade. Falta-lhe completamente o tom profissional. Suas ilustrações são escolhas arbitrárias em toda a sorte de direções. A oposição entre vontade e contemplação atinge, pela primeira vez, seu ápice neste ponto do sistema. De um lado, o mundo da paixão, pulsando, lamentando, ansiando, esperando, trabalhando, acima de tudo sempre fugindo do momento, seja qual for; de outro, a majestade da contemplação artística, observando com uma tranquilidade sagrada todo esse mundo, vendo todas as coisas enquanto ela mesma permanece imóvel. Claramente, neste intelecto contemplativo a vontade criou caprichosamente para si um perigoso inimigo, que descobrirá sua profunda irracionalidade.

Este inimigo não é senão aquela Brunilda Wagneriana, destinada a ver, por completo, a vanidade do Mundo da Vontade; um inimigo que, com a conivência dos próprios deuses da Vontade, se dispõe a destruir todas as vãs aparências em um ato final de resignação. Daí emergem de tempos em tempos no mundo, pensa Schopenhauer, homens santos, cheios de simpatia e piedade pelos seus semelhantes: cheios de um senso de unidade de toda a vida, e da vanidade desse nosso comum e interminável paradoxo do mundo finito. Esses homens são chamados, na linguagem religiosa, santos. Seja qual for sua crença ou origem, seus pensamentos são os mesmos. Não os pesares particulares da vida, não as aflições do frio, da fome e da doença, não os horrores das baixezas que permeiam a humanidade — não são essas coisas que pesam na balança com algum tipo de precisão ou particularidade, embora eles também vejam essas coisas e delas se apiedem. Não, a fonte de todos esses pesares, a própria Vontade, seu paradoxo, seu contraditório anseio por sempre ansiar, seu irracional esforço por sempre sofrer de carência, — isto eles condenam, compassivos, e declinam. Eles não lutam ou choram. Eles só abandonam a Vontade. A vida, eles dizem, deve ser má, porque vida é desejo, e o desejo é essencialmente trágico, já que ele foge sem cessar de tudo o que tem; torna a perfeição impossível por sempre desprezar os acontecimentos para possuir e desejar mais; vive em uma eterna selva da própria criação; é atirado para cá e para lá nas ondas do próprio negro oceano de paixão; não conhece a paz; em si mesmo não encontra desfecho, — nada que possa terminar a ânsia e o conflito.

E esse desesperançado e conflitante desejo, — assim os santos revelaram a cada um de nós, na nossa cegueira, — Tu és Isto. Os santos se apiedam de todos nós. Sua própria existência é compaixão. Eles se abstêm da felicidade por um tempo para nos ensinar o caminho da paz. E o que é este caminho? Suicídio? Não, certamente. Schopenhauer condena, com certa, constância, o suicídio. Ele quer a vida. Ele odeia apenas esta vida que lhe coube. Não, não é isto o que ensinam os santos. O caminho da perfeição, cada um deles aconselha, é a dura e íngreme estrada da resignação. Só ela leva à beatitude, à fuga do mundo. Renegue a vontade de viver. Abandone o poder que constrói o mundo. Renegue a carne. Durante a vinda, seja piedoso, misericordioso, amável, sereno, resista ao mal, afaste-se de toda boa sorte, pense em todas as coisas como se fossem vanidades e ilusões. Todo o mundo, no fim das contas, é um sonho maléfico. Negue a Vontade que sonha, e a visão termina. Quanto ao resultado, “confessamos livremente”, diz Schopenhauer na famosa conclusão do quarto livro do seu primeiro volume, “o que permanece, depois de toda a abolição da vontade, é, para todos os aqueles que ainda estão repletos de vontade, nada. Mas, por outro lado, para aqueles em que a vontade retornou e negou a si mesma, este nosso e tão real mundo, com todos os seus sóis e vias-lácteas, é — nada.”

III.

A apreciação da doutrina que temos diante de nós ficará muito mais fácil se tivermos em mente a natureza da sua gênese histórica. O problema legado por Kant aos seus sucessores foi, como vimos através deste e do artigo anterior, o problema das relação entre o Eu empírico do momento e o Eu Total ou Universal. Este problema existe de forma semelhante para Hegel e Schopenhauer. Hegel pretende resolvê-lo examinando o processo da consciência do Eu. Este processo, desenvolvido sobre a sua peculiar e paradoxal lógica, que arriscamos chamar Lógica da Paixão, mostrou-lhe que, em última análise, só há, e só pode haver, Um Eu, o Espírito Absoluto, o triunfante solucionador de paradoxos. Certo do seu processo, Hegel despreza toda apreensão mística e imediata do Universal, como foi característico dos românticos. Com esses românticos, no entanto, Schopenhauer tem em comum a intuição imediata com a qual ele apreende, não exatamente o Eu Universal, mas o que é para ele a essência ou natureza universal e irracional que está no centro de todas as coisas e de cada eu finito, isto é, a Vontade. Entretanto, quando ele descreve esta Vontade, depois que sua intuição a compreendeu, ele encontra precisamente aquele paradoxo logicamente desenvolvido por Hegel. Para Hegel, a consciência do Eu é, como Fichte já havia pensado, essencialmente o anseio de ser mais eu do que se é. Da mesma forma, para Schopenhauer, se você existe, você quer, e, se você quer, você luta para escapar da sua natureza presente. É da essência da vontade sempre desejar uma mudança. Se a Vontade faz um mundo, a Vontade como tal se certificará, pensa Schopenhauer, de estar sempre insatisfeita com o seu mundo. Porque, mais uma vez, quando você quer, a própria essência deste querer é descontentar-se com o que se tem. Eu não faço mais objeto de desejo aquilo que já possuo. Eu quero o que ainda não possuo, mas espero possuir, assim como um pobre quer riqueza, mas um rico quer ainda mais riqueza. Eu quero o futuro, o distante, o não possuído, a vitória que ainda não obtive, a derrota do inimigo que ainda me enfrenta, a cessação do tédio ou da dor que me rodeia. Se satisfaço meu desejo, minha vontade cessa, ou, o que é a mesma coisa, busca por alimento em outro lugar. Bastante curioso, isto, que é precisamente o pensamento que levou Hegel à concepção do absolutamente ativo e triunfante Espírito, aparece para Schopenhauer como a prova de uma natureza totalmente má das coisas. Pode-se suportar o esforço quando há um bem maior que através da vontade posso obter; um bem que, alcançado, permite o descanso. Mas se a Vontade faz o mundo, e é o todo da vida e a sua essência, então no mundo não há nada mais profundo que o anseio, a inquietação, que é o próprio coração de todo o Querer. Esta inquietação não parece trágica? O anseio não terá fim no mundo? Se não, como pode o mero esforço, o mero querer, ser suportável? Esta é a questão que leva Schopenhauer ao seu pessimismo. Precisamente o mesmo problema fez de Hegel, com toda a sua apreciação da tragédia da vida, um otimista. O Absoluto de Hegel é insatisfeito em todos os lugares dentro do seu mundo finito, mas contenta-se triunfantemente com o todo do mundo finito, porque sua riqueza é completa.

Ensaios não-técnicos, como o presente, não precisam escolher entre a Lógica Hegeliana e as reinvindicações e direitos metafísicos da imediata intuição schopenhaueriana do Universal. Como teorias do Absoluto, ambas as doutrinas representam interesses filosóficos conflitantes, cujas discussões pertencem a outro lugar. Eu expressamente recusei estudar aqui os problemas da metafísica propriamente dita, não porque faço pouco dela, mas porque a tenho em mui alta consideração para tratá-la fora de lugar. Nossa presente preocupação é aquela mais diretamente humana. Das duas atitudes em relação aos grandes interesses espirituais do homem que esses sistemas incorporam, qual é a mais profunda? É certo que mesmo esta questão não pode ser respondida sem uma confissão de fé filosófica, mas devo aqui pronunciá-la de forma meramente dogmática.

De minha parte, respeito profundamente ambas as doutrinas. Ambas são visões de vida essencialmente modernas, — modernas em sua universalidade de expressão, em seu diagnóstico perspicaz da natureza humana, em sua crítica impiedosa da nossa consciência, em sua absoluta familiaridade com o capricho da vida interior. O século dos sofrimentos nervosos e espirituais filosofou com característica ingenuidade nas pessoas desses pensadores: um, o inexorável e bastante mefistofélico crítico dos paradoxos da paixão; outro, o nervosamente inválido de visões brilhantes. Estamos falando apenas deste único lado das suas doutrinas, a saber, seus diagnósticos do centro e dos problemas da vida. Quanto da verdade há em ambos qualquer homem de conhecimento saberá. Caprichosa é a Vontade do homem, pensa Schopenhauer, e portanto interminavelmente paradoxal e irracional. Paradoxal é a própria consciência, e portanto a própria Razão do homem, diz Hegel; e, consequentemente, onde há este paradoxo não há ausência de razão, mas a manifestação de uma parte da verdadeira vida espiritual, — uma vida que não poderia ser espiritual se não fosse repleta de conflito. Hegel, então, absorve, por assim dizer, o pessimismo de Schopenhauer, enquanto Schopenhauer ilustra o paradoxo de Hegel.

Mas se ambas as doutrinas permanecem expressões significativas do espírito moderno, uma olhadela na nossa mais recente literatura — na resignação desesperada de Tolstoi, com seu sabor místico, e na alegria triunfante dos paradoxos da paixão que Browning deixou para o final — nos mostrará quão longe nossos poetas e romancistas ainda estão de ter dado fim ao inquérito sobre a doutrina correta. Minha própria noção do assunto, tal como é, demandaria, para o seu pleno desenvolvimento, o contexto de um argumento filosófico que recusei apresentar neste artigo. Como idealista construtivo, sou no todo simpático ao sentido hegeliano da racionalidade triunfante que reina acima de todos os conflitos do mundo espiritual. Mas para a perspectiva schopenhaueriana da vida vejo, de fato, que seu pessimismo é normalmente mal interpretado e pouco apreciado, tanto por quem o aceita quanto por quem o condena. O que as pessoas não compreendem sobre essas visões profundas e parciais, tão características de grandes filósofos, é que a maneira correta de tratá-las não está no desprezo ou na submissão, mas em experimentar, e obter nossa liberdade na presença de todas essas visões através da riqueza das nossas experiências. Somos tão servis nas nossas relações com doutrinas desta espécie! São expressadas em linguagem tradicional, essencialmente clerical, como na Imitação ou outro livro devocional, de modo que o formato muitas vezes nos leva a aceitar uma resignação mística como se fossem o todo da espiritualidade, e não como se apenas tivessem, como tem, muito da mesma relação com a melhor vida que as esculturas de mármore tem com a carne. Mas se é um Schopenhauer, um notório herético, quem usa deste mesmo discurso, então não encontramos refúgio, a não ser em odiá-lo e à sua melancolia. Com efeito, pessimismo, em seu mais profundo sentido, é apenas uma expressão ideal e abstrata de um dos mais profundos e sagrados elementos de toda a consciência religiosa da humanidade. Em verdade, a vida finita é trágica, muito próxima do modo como Schopenhauer a representou; e trágica pela mesma razão que Schopenhauer e todos os conselheiros da resignação nunca cansaram de expressar: ela é ao mesmo tempo profunda e incansável. Este é o seu paradoxo, está sempre inacabada, nunca alcança, palpita como o coração e termina uma pulsação apenas para começar outra. Isto foi o que Hegel viu. Isto é o que todos os grandes poetas retratam, das andanças do jogado e tentado Odisseu ao In Memoriam de Tennyson ou às Dramatic Lyrics de Browning. Não apenas é assim, como deve ser. O único refúgio da inquietação espiritual é preguiça espiritual; e isto, como todos sabem, é tão tedioso quanto é insípido.

Para o indivíduo, a lição dessa tragédia é sempre difícil; e ele a aprende primeiro de forma religiosa em estado de pura resignação. “Não posso ser feliz; devo renunciar à felicidade.” Isto é o que todas as Imitações e os Schopenhauers sempre disseram e muito justamente ensinaram ao indivíduo. A razão específica de Schopenhauer para esta visão é, entretanto, a profunda e filosófica razão de que no coração do Mundo parece haver um elemento de caprichoso conflito. Este foi o fato que o levou a rejeitar o Mundo-Espírito dos idealistas construtivos e a falar apenas de um Mundo-Vontade. Mas este é o fim da história? Não; se um dia conseguirmos nossa liberdade espiritual, devemos, penso, sem negligenciar este capricho que Schopenhauer encontrou no coração das coisas, continuar a ver que o mundo é divino e espiritual, não apesar desse capricho, mas por causa dele. O capricho não é o todo da razão; mas a razão precisa de fatos e paixões para conquistar e racionalizar de modo a tornar-se triunfantemente racional. O Espírito existe por aceitar e triunfar sobre a tragédia do mundo. Inquietação, anseio, tristeza — estes são males, males fatais, e eles estão por toda a parte no mundo; mas o Espírito deve ser suficientemente forte para suportá-los. Nesta Força está a solução. No fim das contas, a Resistência é a essência da Espiritualidade. A resignação é certamente parte da verdade — resignação, isto é, a renúncia a qualquer esperança de uma felicidade final e privada. Renunciamos para conseguir suportar. Mas a coragem é o restante da verdade — um desafio sincero de toda a odiosa angústia e agonia da Vontade, a obrigação do homem forte de ser mais forte que ele mesmo, uma construção da vida como nosso jogo divino, fazendo das paixões meras peças de xadrez que movemos enquanto realizamos nosso plano, plano este que é uma vitória espiritual sobre Satanás. Agradeçamos a Schopenhauer, portanto, pelo menos por isso, que em seu pessimismo ele nos dá uma expressão universal para todo o lado negativo da vida. Se se pode falar em experiências privadas, digo que muitas vezes achei profundamente reconfortante, nos momentos mais amargos, descartar, por assim dizer, todas as pequenas tragédias da experiência, toda a minha fraqueza, capricho, tolice e má fortuna a uma fórmula absoluta para o mal como esta da doutrina de Schopenhauer. É o destino da vida ser incansável, caprichosa e, portanto, trágica. A felicidade chega, de fato, mas por toda a sorte de acidentes; e ela vai assim como chega. Uma coisa apenas é maior que esse destino, e permanece em nós se somos sábios de coração; e esta coisa permanece para sempre no coração do grande Mundo-Espírito, de cuja sabedoria a nossa é apenas um reflexo fragmentário. Esta coisa, como sustento, é a resolução eterna de que, se o mundo será trágico, não deixará de ser, apesar de Satanás, espiritual. E esta resolução é, penso, a própria essência da Alegria Eterna do Espírito.

Comentários

Não há comentários nessa publicação.