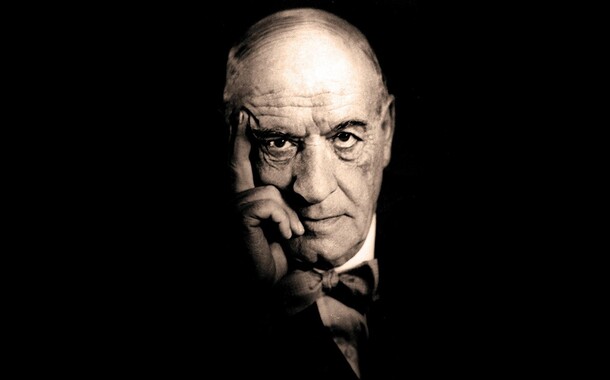

Escrevo estas palavras em uma Universidade dos Estados Unidos a sete mil quilômetros de Madri, onde Ortega nasceu, viveu a maior parte de sua vida, morreu faz vinte anos. Faz quatro dias que eu mostrava como “A rebelião das massas”, o livro mais famoso e lido de nosso século, nunca foi bem entendido, não se viu que é, acima de tudo, um livro de filosofia, que contém uma doutrina da vida humana bem claramente formulada em suas páginas, da qual brota a sociologia que sustém essa análise da sociedade de nosso tempo. E digo de nosso tempo porque esse livro, publicado faz quarenta e cinco anos, foi-se fazendo verdadeiro, se foi “verificando”, e é agora que resplandece sua verdade, sua capacidade de adivinhação do que ainda estava latente quando foi escrito.

Por quê? A razão é que Ortega havia descendido a um nível mais profundo que toda a outra filosofia anterior, e ao fazê-lo havia encontrado o método que faz possível compreender a realidade “desde esse nível”. O posto de Ortega na história da filosofia é claro — seja qualquer a opinião que se tenha sobre sua doutrina —: é o começo de uma etapa, é o descobridor de um continente cuja exploração e aquisição pode requerer gerações ou talvez séculos. Como Parmênides; como Platão e Aristóteles juntos, em diálogo polêmico; como Santo Agostinho, em quem convergem estímulos vindos de São Paulo e Fílon; como Descartes, Ortega entende por “realidade” algo novo, dá um novo sentido mais profundo a esta palavra, e para entendê-lo deve-se encontrar um caminho adequado, um “método” capaz de dar razão dessa nova realidade, de entendê-la desde sua raiz recém descoberta, até então soterrada.

Além do ente, além do ser e a substância, além do espírito, além do eu pensante solitário, realidades, todas elas, “radicadas”, Ortega encontra, queira ou não — e isto é o que quero dizer “realidade” — aquela em que, em sua raiz, aparecem e manifestam-se todas as demais: a realidade radical que é “minha vida”, eu com as coisas, eu fazendo algo com as coisas, o que chamamos em espanhol “viver”. E dar razão dele, apreendê-lo em sua conexão, saber a que ater-se para poder viver, é o que chamar-se-á “razão vital”, aquela razão à qual não podemos renunciar embora queiramos, porque não podemos viver, em cada instante, sem pensar, sem justificar porquê e para que fazemos isso que vamos fazer, sem “dar razão” de minha circunstância inteira, para poder realizar esse projeto que sou “eu”. Essa razão é “vital” porque consiste na própria vida, porque é minha vida que, em seu momento, me permite compreender a realidade.

Aí estamos, aí está a filosofia. Dir-se-á: Como é possível? Se se tem o olhar pelo horizonte filosófico universal, apenas se encontra vestígio disso. Os filósofos, as cátedras universitárias, os congressos, as editoras filosóficas, falam de coisas bem distintas. Como estará aí a filosofia?

Tenho que insistir: Ela, a filosofia, está aí, onde quer que estejam os que se ocupam de filosofia. Se se faz o experimento — não muito difícil — de imaginar-se no mundo aos vinte anos da morte de algum dos grandes filósofos em que começou uma etapa da filosofia, se verá que ainda parecia menos que a filosofia estivesse ali onde estava, onde “hoje” vemos que estava. A inércia social é prodigiosa, a capacidade de inteirar-se, muito escassa. Descartes morreu em Estocolmo em 1650; tendo vivido muitos anos na Holanda, porque na doce França faziam-lhe a vida impossível — na Holanda também, embora coisa de menos, quiçá porque não era de casa —. Se se estuda o panorama da filosofia europeia em 1670, se se vê o que se dizia e se escrevia, quantos sabiam de verdade o que havia passado Descartes e o que significava? Lembre-se que ainda no século XVIII, o nome de Descartes fazia pensar na ideia dos “animais-máquinas” e os “redemoinhos”; é difícil encontrar algo que nos lembre verdadeiramente Descartes. E, entretanto, ali estava, removendo os mínimos recursos em que se opera a criação filosófica, engendrando a Malebranche, a Spinoza e a Leibniz — seus discípulos criativos e livres —, transformando em sua raiz — precisamente em sua raiz — o mundo moderno, fazendo que os três séculos seguintes fossem o que foram.

Isto ocorre com Ortega hoje. Posto o pé no Novo Continente — dito melhor, em uma ilha avançada — faz sessenta e um anos, em 1914; chegou à terra firme e começou a explorá-la; a muitos pareceu que não fazia filosofia, ou que não fazia demasiada filosofia, porque falava de quanto há no mundo, e rara vez “de filosofia”; mas precisamente isto era parte de seu descobrimento: a filosofia tem como missão compreender a realidade, ela tal como é, sem domesticar, não tais ou quais questões acadêmicas previamente estipuladas. Tudo o que Ortega escreveu era filosofia, porque estava entendendo cada realidade radicada “desde” a realidade radical, pondo em marcha esse instrumento que é a “razão vital”. Estava fazendo ante nossos olhos a operação de entender “filosoficamente toda realidade, quer dizer, não como tal ou qual coisa ou objeto, mas sim como realidade”. Esta é precisamente a inovação em que irá consistir — queira-se ou não — a filosofia do próximo futuro. Certamente, as mentes arcaicas são senhoras em dar-lhe as costas e dedicar-se a outras coisas que já eram antigas quando Ortega começou a pensar.

Mas nada disto é seguro, porque a vida é risco, inseguridade radical. Em meu “Antropologia Metafísica” escrevi faz cinco anos:

“Não seria difícil mostrar como no pensamento contemporâneo tem sido sufocada, mais e mais, a intuição da realidade que é minha vida ao tentar apreendê-la com categorias das quais forçosamente se escapa. Percebe-se uma singular “fatiga” ao tentar transcender do radicado até o radical, que tem feito abandonar depressa apenas o entrevisto. Não seria inverossímil que a humanidade deixara escapar, sabe Deus por quanto tempo, o descobrimento essencial de um novo sentido da realidade, como o pescador indolente ou exausto deixa submergir de novo no mar o enorme peixe que num momento tem sido apressado.”

Se se quer outra imagem, já que falei do descobrimento de um Novo Continente, imagine-se que Colombo e seus companheiros, ao primeiro infortúnio sofrido na ilha que se chamou Espanhola, houvessem desanimado e, sem buscar sequer a terra firme, tivessem voltado as velas para suas terras, extremenhas, andaluzas, castelhanas, seguras, bem conhecidas. Os espanhóis do final do século XV não o fizeram. Terão menos imaginação, menos curiosidade, menos ânimo, menos vocação, os do final do século XX?

Comentários

Não há comentários nessa publicação.